Las cartas que nunca llegaron

I

Cuando la guerra terminó, la ciudad celebró con un júbilo que nadie creyó posible. Las calles se llenaron de música, los balcones se decoraron con sábanas bordadas y las mujeres abrazaban a soldados desconocidos solo por el alivio de ver a alguien regresar vivo. Sin embargo, en la casa del callejón del puerto, Elena no encendió lámparas ni colgó cintas tricolores. Permaneció sentada junto a la ventana, como había hecho los últimos tres años, esperando.

El cartero ya no pasaba por esa ruta desde hacía meses. Las cartas dejaron de llegar mucho antes de que la guerra llegara a su fin, pero Elena seguía mirando el camino de tierra donde alguna vez el viejo que repartía el correo soltaba un silbido y agitaba el sobre en el aire, como si anunciar correspondencia fuera un triunfo.

Daniel había sido reclutado dos semanas antes de la luna de su boda. “Solo será una temporada corta”, dijo él, con la temeridad de quien desconoce los alcances del destino. Ella no lloró. No quería hacerlo frente a él. Le entregó un pañuelo perfumado y le hizo prometer que escribiría. Y él lo hizo. Cada dos días, sin falta, durante meses.

Las primeras cartas hablaban de esperanza, de paisajes que él jamás creyó ver y de noches en las que los soldados se contaban historias para no sucumbir al miedo. Luego, con el avance de la guerra, las cartas comenzaron a hablar de pérdidas, de compañeros que no volverían y de la sensación extraña de dormir escuchando el eco de la muerte.

Pero para Elena, incluso aquellas misivas que olían a pólvora eran tesoros.

Hasta que de repente dejaron de llegar.

II

Pasaron semanas. Luego meses. Elena se acostumbró a bajar a la oficina de correos cada lunes y cada jueves, aun cuando todos sabían que no habría novedades. La miraban con una mezcla de lástima y devoción. Era como ver a alguien aferrado a una fe invencible.

El tiempo en que no llegaron cartas fue el más cruel. No había noticias, ni rumores, ni telegramas de condolencias. Solo silencio. El mismo silencio que la ciudad conocía cuando la guerra arrebataba algo más que vidas: arrebataba certezas.

Cuando la contienda terminó, los soldados comenzaron a volver. Algunos regresaron en camiones. Otros cojeando. Algunos sin ojos. Otros sin alma.

Daniel no estaba entre ellos.

El día que vio a los últimos soldados marcharse camino al desfile final, Elena comprendió que la guerra podía haber terminado para el mundo, pero no para ella.

III

Una mañana de invierno, tocó la puerta un hombre cuya presencia la dejó inmóvil. Llevaba un abrigo raído, un brazo vendado y una mirada rota, de esas que conocían demasiado. Se quitó el sombrero en señal de respeto.

—¿Es usted Elena Villar? —preguntó.

—Sí —respondió ella, sintiendo cómo se le desamarraban las palabras.

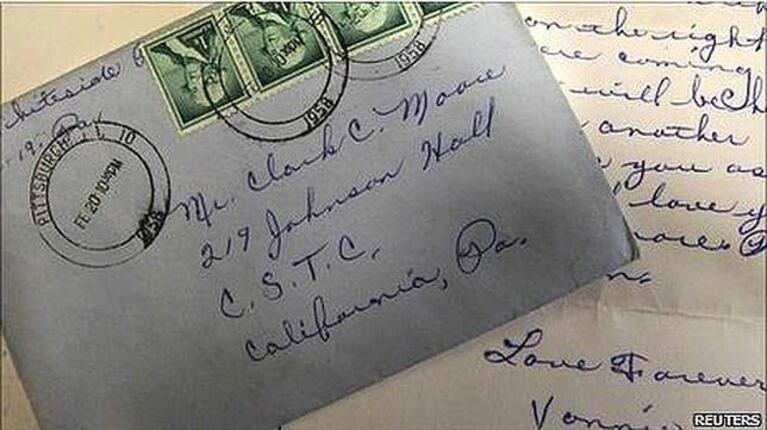

El hombre abrió la bolsa que llevaba colgada del hombro y sacó un manojo de sobres amarillentos, atados con un cordón deshilachado. El corazón de Elena dio un salto seco, como si hubiera recordado algo que hacía tiempo había dejado de hacer: latir rápido.

—Nunca pudieron entregarse —dijo el hombre—. Soy Tomás. Estuve en el mismo pelotón que Daniel.

Los sobres tenían la misma letra redonda y elegante que ella había memorizado. El mismo perfume tenue a madera húmeda que él llevaba al regresar de la fábrica donde trabajaba antes de la guerra. Eran cartas. Cartas escritas por Daniel, una tras otra, durante meses.

—Él me las dio para que yo se las enviara —explicó Tomás, con voz rasgada—. Pero cuando las líneas se rompieron, el correo militar dejó de funcionar. Nos movían de un lugar a otro… y luego…

El silencio completó la frase que él no pudo pronunciar.

IV

Esa noche, Elena no durmió. Encendió la lámpara de petróleo, cerró la ventana para que el viento no interrumpiera lo que estaba a punto de suceder y se sentó a leer.

La primera carta tenía fecha del primer invierno de guerra. Daniel hablaba del frío y de cómo había aprendido a preparar café con agua lodosa, porque nadie les enviaba provisiones a tiempo. También mencionaba que soñaba con la casa del puerto y con las manos de ella, que siempre olían a jabón de lavanda.

“Si Dios quiere —escribió— habrá futuro para nosotros después de este desastre. Si no lo quiere, al menos sabrás que te pensé cada día.”

Elena apoyó la carta sobre el regazo y exhaló un suspiro que llevaba meses retenido. Una exhalación que fue casi un sollozo.

Las cartas siguientes eran aún más íntimas. Daniel escribía sobre la certeza del miedo. Sobre la extraña sensación de sentir orgullo y terror al mismo tiempo. Sobre los soldados que hablaban dormidos llamando a sus madres, a sus esposas o a mujeres que quizá ya no los esperaban.

En una de las cartas, escribió:

“Perdoné a mi padre el día que descubrí que todos los hombres son vulnerables. No se lo dije en persona, pero si regreso se lo diré. Si no vuelvo, quisiera que tú lo sepas.”

Cada frase parecía cargar un peso que aumentaba a medida que avanzaba la guerra. Pero ninguna carta confesaba lo inevitable. Ninguna mencionaba la posibilidad de no regresar. Daniel siempre hablaba del futuro. Quizá porque creer en él era la única forma de sobrevivir.

V

La última carta tenía la fecha más cercana al fin de la guerra. Estaba manchada y la tinta parecía haberse corrido con agua o con lágrimas. Era difícil saberlo.

“Mi amor:

Nunca pensó uno que la vida pudiera depender de algo tan frágil como un hilo. Si te escribo es porque aún estamos vivos, aunque nadie sabe por cuánto tiempo. Cuando esto termine, quiero que volvamos a plantar jazmines en el patio. Los jazmines no le temen a los inviernos. Ojalá nosotros tampoco.”

Al final añadía:

“Si por algún motivo no vuelvo, no me guardes luto. Vive. Eso es lo único que deseo.”

Elena cerró los ojos al leer esa última frase. Sintió que el tiempo se comprimía en su pecho, como si todo lo vivido hubiera estado esperando ese momento para doler.

VI

Al amanecer, volvió a buscar a Tomás. El hombre la esperaba sentado en la plaza, como si hubiera comprendido que ella tenía preguntas que formular.

—¿Cuándo…? —alcanzó a decir ella.

—Lo perdimos en la última ofensiva —respondió él—. No sufrió. O al menos eso quiero pensar.

Elena asintió, sin lágrimas. No porque no quisiera llorar, sino porque a veces la pena es tan profunda que ni siquiera encuentra salida.

—Había algo más —dijo Tomás, sacando un pequeño cuaderno del interior de su abrigo—. Esto me lo dio a mí. Para entregárselo si volvía. Me dijo que usted sabría qué hacer con él.

Era un diario. No un diario de guerra, sino uno lleno de dibujos, bocetos de flores, mapas de lugares que él soñaba con visitar, y frases pequeñas escritas con prisa, como si fueran pensamientos que no debía perder.

En una página, había un dibujo del rostro de ella. No era perfecto, pero la mirada sí lo era. En la parte inferior escribió:

“Quería dibujarla antes de que el mundo se volviera irreconocible.”

VII

Pasaron años.

La ciudad cambió. Los barcos volvieron al puerto. Los mercados se llenaron de vendedores ambulantes que ofrecían telas y pescado fresco, como si la guerra hubiera sido solo un paréntesis.

En la casa del callejón, Elena guardó las cartas y el diario en una caja de madera. Nunca los escondió. A veces los sacaba, no para llorar, sino para recordar que hubo un tiempo en que el amor sobrevivió a un conflicto que no dejó casi nada en pie.

El tiempo fue curando, pero a su modo. No borró el dolor; lo transformó.

Elena se casó una década después con un médico viudo que había perdido a su esposa en una epidemia. No fue un matrimonio de pasión, sino de compañía. Y eso también tiene valor.

Jamás quemó las cartas. Nunca las devolvió. Y nunca dejó de esperar la última que no llegó.

VIII — Epílogo

Cuando Elena murió, ya anciana, su nieto encontró la caja de madera. Al abrirla, descubrió las cartas y el diario. Leyó cada palabra en silencio, como si estuviera escuchando una voz que no quería interrumpir.

Entonces comprendió que la guerra no solo se lleva vidas. También roba futuros que nunca ocurrieron. Amores que pudieron haber sido. Historias que solo sobreviven en tinta.

El nieto reunió las cartas y el diario, los envolvió en un paño y los llevó al puerto. Desde el muelle, lanzó la caja al mar, no como un acto de olvido, sino como una forma de devolver a Daniel al lugar donde siempre soñó regresar.

El agua cerró el círculo. Y por primera vez en mucho tiempo, el viento del puerto pareció traer paz.